“体温を帯びる瀬戸内の島”

粟島・志々島・荘内半島の

島旅WEBメディア「℃(ど)」へようこそ

粟島について

瀬戸内・三豊には、

体温を帯びる島がある。

Islands with Human’s Warmth

港に差し込む朝の光。

交わされる挨拶に、つづく笑い声。

熟成された歴史や伝統に、

新しいビジネスやアートが

そっと熱を重ねていく。

粟島・志々島・荘内半島は、

体温を帯びる島。

人々が訪れ、島と交わるたび

その熱は、冷めることなく灯りつづける。

ぬくもりにふれ、またぬくもりを生む旅を

次のふるさとを探すあなたへ。

息を呑む大自然

瀬戸内の多島美を一望する絶景をはじめ、季節ごとに顔を変える景観に思わず息を呑みます。空・海・山がつながるダイナミックで生きた自然は、ここでしか味わえません。

島とつくる芸術

アーティストと島民が交流しながら作品をつくる「粟島芸術家村事業」など、島で生まれるアートが新しい文化を築いています。

歴史・文化

先人たちが築いた歴史や文化は代々受け継がれ、現代まで大切に遺されています。各エリアごとにユニークな伝統に触れることができます。

新規事業

歴史を未来へ繋げるため、若い世代の住民を中心に新たな事業が立ち上がっています。宿泊業や飲食業、新たな観光コンテンツの誕生など、人々が訪れ続けるエリアづくりにつながっています。

人々

島で暮す人々はもちろん、島に関わるボランティア、事業者、島を訪れる観光客みんなが、島々の体温の一部です。誰かが関わり続ける限り、この島々の体温は保たれるでしょう。

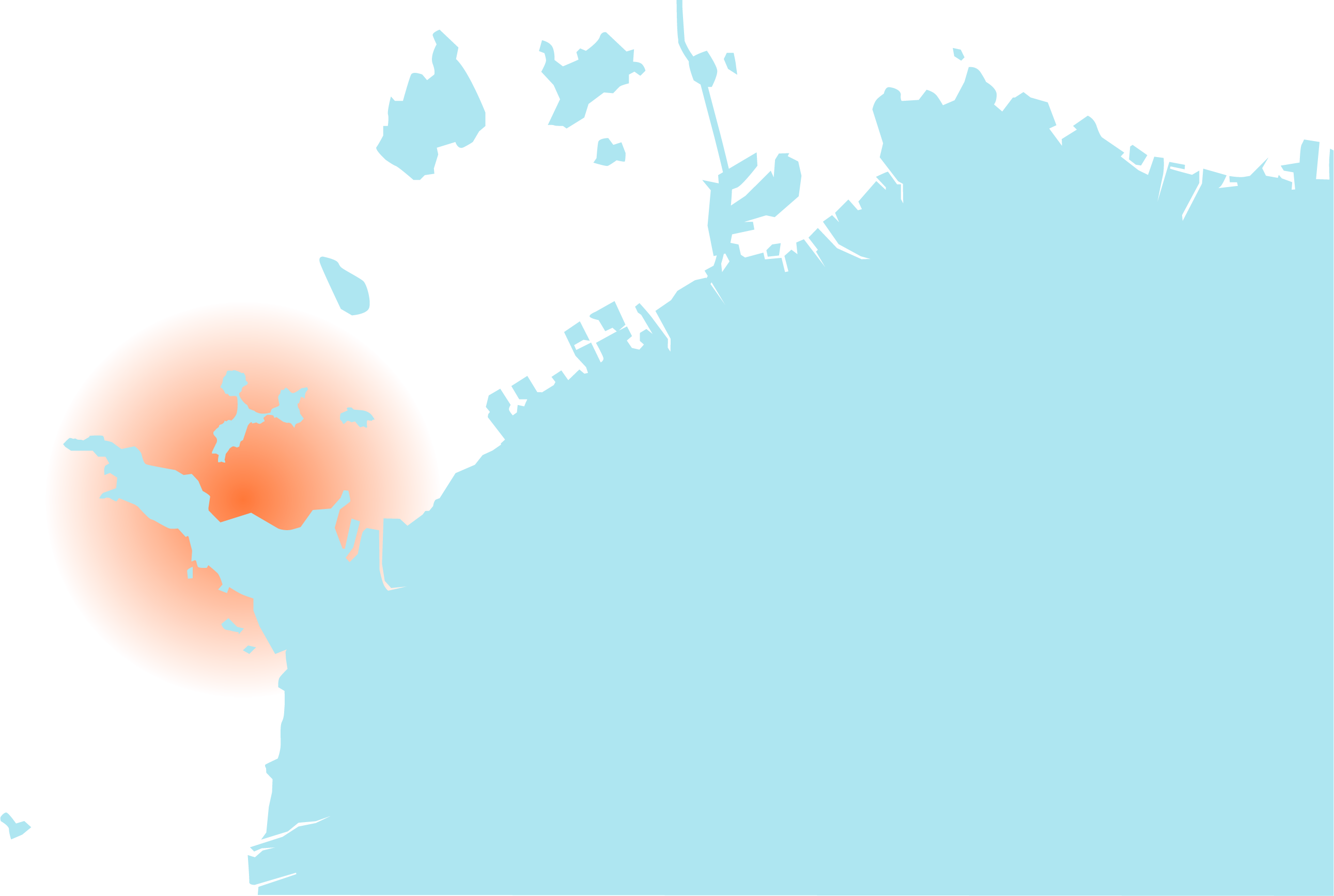

エリア紹介

瀬戸内・三豊の

島と半島

粟島・志々島は、本土の港からフェリーで約20分の海に浮かんでいます。荘内半島は、本土から瀬戸内に突き出した部分です。

このエリア内にある大浜浦、積浦、生里浦、箱浦、香田浦、粟島、志々島の7地区を総称して「荘内七浦」と呼ばれ、人々は古くから海とつながり暮らしてきました。

粟島

船乗りの学び舎がシンボル

芸術が生まれる島

須田港から船で15分の瀬戸内に浮かぶ島。江戸時代から明治期まで、北前船の寄港地として栄えました。1897年、日本で初となる地方海員養成学校が設立され、のちに「国立粟島海員学校」と名称を改め、多くの船乗りが粟島から世界へ輩出されました。当時の学び舎は、現在県の登録有形文化財に指定され、島のシンボル「粟島海洋記念館」として大切に遺されています。

全盛期1,000人以上いた人口は現在約150人まで減少しましたが、そんな中でも粟島では「芸術」が新たな熱を生んでいます。2010年には「粟島芸術家村事業」がスタート。毎年、若手アーティストたちが島に滞在し、島民と交流しながら作品を生み出しています。2013年からは瀬戸内国際芸術祭の会場に加わり、全国から誰かに届けたい想いを綴った手紙が届く「漂流郵便局」をはじめとする芸術作品が、粟島が重ねてきた時を未来へつなぐ新たな文化として形成されています。

志々島

樹齢1200年の巨木が見守る

大自然が包む島

宮の下港から船で20分の、人口約20名が暮す小さな島。島の山の中腹に鎮座する県指定天然記念物 志々島の「大楠」は樹齢1200年といわれ、現在もみずみずしい緑の葉を茂らせて島を見守っています。戦後しばらくは、日当たりの良い傾斜地を生かしてキンセンカをはじめとする花卉栽培で栄え、美しい花が島壁を包み込む「花の島」と称されました。その当時の景色を現代に復活させようと、島民がつくった花畑が「天空の花畑」として現在話題となっています。春から初夏にかけての見頃は、その絶景を求めて多くの人々が志々島を再び訪れるようになりました。ここでしか味わえない大自然と、島の人々の穏やかな心が、志々島にぬくもりを灯し続けています。

荘内半島

唯一無二の瀬戸内の多島美

自然と文化が人を動かす

三豊市本土から瀬戸内に突き出した半島。1934年に日本で最初に指定された3つの国立公園のうちの一つ「瀬戸内海国立公園」の指定地域で、瀬戸内ならではの多島美の景観は、当時から貴重な資源として評価されています。標高352mの紫雲出山では、春には桜と、初夏には紫陽花とともに多島美を一望でき、人気のスポットとして多くの観光客を魅了しています。また、歴史的・文化的資源も多く残っています。紫雲出山には弥生時代の高地性集落跡地「紫雲出山遺跡」。半島の突先に近い生里エリアでは、国指定無形民俗文化財に指定されている「生里のモモテ」という弓射行事が現代まで続いています。

これらの自然資源・文化資源を先人たちから継承し、後世へと伝えるべく、住民たちが中心となって新たな団体や事業を立ち上げる動きが、このエリアに新たな熱を吹き込んでいます。